La prise de risque, ou l’aventure de l’animation

Un positionnement pédagogique qui se démarque des loisirs de consommation tels que parcs d'attractions, accrobranches mais aussi encourage les démarches qui tentent de nouvelles choses, qui vont vers l'inconnu non sans craintes, mais avec enthousiasme et désir de faire, d'apprendre. En tant que pédagogue, générer de l’aventure, c’est générer du souvenir.

La dimension de la prise de risque

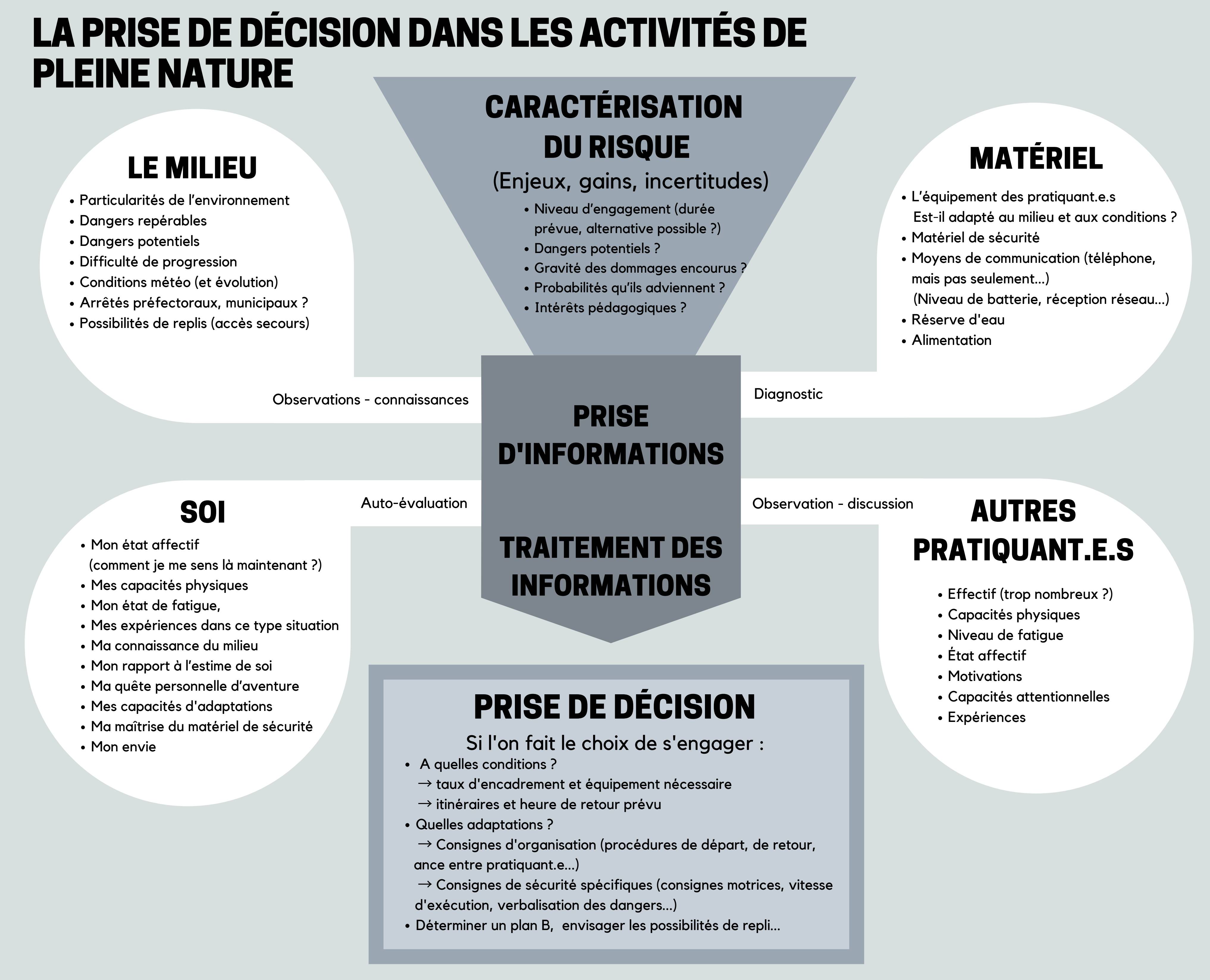

Partir à l’aventure avec un groupe est une grande source de joie, mais cela présente des risques. On peut appréhender le risque selon trois dimensions imbriquées :

Le risque objectif intrinsèque à l'activité. Ce sont les risques que présentent l'activité. Ils concernent directement l'intégrité physique des personnes. C'est le risque de passer par dessus bord en bateau, de se perdre lors d'un randonnée en forêt, ou de chuter sur une voie d'escalade...

Il se mesure selon la graduation des dommages corporels encourus et la probabilité qu’ils adviennent. Ils sont liés au niveau de technicité que suppose cette pratique et au caractère plus ou moins incertain des milieux qu’elle implique,

- Le risque objectif contextualisé. Ce sont les risques que l’on analyse avant de décider de la tenue de l’activité et auxquels on est attentif.ve au cours de l’activité. La capacité de répérer ces risques et d’adapter les modalités de pratiques en conséquences participent à la sécurisation de l’activité.

- Le risque subjectif. C’est le risque ressenti par les pratiquant·es, il correspond aux peurs et aux appréhensions. Plus le niveau de maîtrise est bas, en terme d’appréhensions, de capacités physiques, psychologiques, de maîtrise émotionnelle, plus le risque subjectif est élevé.

On peut donc identifier des critères permettant de mesurer la prise de risque d’une activité :

- L’engagement physique, psychologique, émotionnel intrinsèque à l’activité

- Le caractère plus ou moins incertain du milieu (ville, mer, rivière …),

- Le caractère plus ou moins incertain de la météo

- Le caractère plus ou moins incertain du matériel utilisé (technicité et maîtrise du matériel, quantité de matériel à utiliser, état général, qualité, manque, poids …)

- La durée de l’activité

- Le niveau de maîtrise personnel que l’on a de l’activité

- Son état de forme

- Le niveau de maîtrise des autres pratiquant.es, leur état de forme …

La conscientisation des risques lors de moments charnières (entrée dans l’activité, moment où arrive un imprévu …) est un gage de sécurité. L’évaluation des risques assure un engagement dans l’activité mesuré. Dès lors l’activité implique une prise de risque maîtrisée et non pas une mise en danger.

C’est quoi l’aventure ?

Chacun·e peut se livrer à ce petit jeu : se remémorer un souvenir évoquant le sentiment d’aventure. Il y a de fortes chances que ce souvenir possède les ingrédients suivants : une forme d’anticonformisme, un degré d’aptitude au risque et une remise en question du confort, un besoin de liberté, un désir d’explorer, de connaissance et une dose de créativité, avec la jubilation de penser par soi-même, de trouver des solutions aux difficultés.

L’esprit d’aventure est un état d’esprit sur la manière d’exister, c’est un mode d’existence, un rapport au monde… Cela renvoie au goût de l’absolu, à la dimension poétique, à l’amour des grands espaces et de la liberté. L’aventure est un hymne à la vie, à l’intensité, lié à la fugacité, au temps qui passe : c’est avoir le sens du tragique, car la vie est tragique. Quand dans la vie quotidienne tout est encadré, l’esprit d’aventure est lui lié à l’indicible difficulté de vivre libre.

La disposition à l'inconfort. L'aventure, c'est être capable d’endurer l’insécurité et l'inconfort. La prise de risque et le dépouillement matériel sont des conditions de l’acquisition de richesses intellectuelles, morales, sentimentales. L’aventurier est celui qui désire posséder tout ce qui n’est pas matériel.

Il y a une impérieuse nécessité de l’effort, voire un goût de l’effort. Cela appelle aussi une forme d’endurance, car il faut tenir dans des conditions inconfortables sur le long terme.

L’attrait de l’inconnu, le désir de l'appréhender. L’aventure commence avec le rêve, et y retourne un jour, en boucle. Rêver fait s’évanouir les limites, et transfigure l’obstacle en défi. Cela met en forme la notion de quête : l’aventurier sait où il veut aller, et cela l’aide. Il faut aussi que les conditions soient favorables : trouver le moment favorable pour agir est un mélange d’intuition, d’esprit de décision. L’intuition et l’intelligence rationnelle s’épaulent. L’inspiration est la résultante de l’expérience à un moment donné : il faut donc accumuler de l’expérience pour créer, et s’améliorer.

La lutte, l'effort… La posture du lutteur permet de faire face à l’imprévu. Il s’agit de prédéterminer la nature de l’action à adopter dans n’importe quelle condition : inaccessibilité au découragement, décision volontaire, panache c'est-à-dire respect de son propre code de l’honneur.

Il y a enfin une dimension ludique : aimer le jeu de la vie. Les coups durs ? Cela constitue le meilleur de l’aventure : surmonter les difficultés procure une force.